※この記事は、Karolina Westlund博士の許可を得て、日本語に翻訳・掲載したものです。

原題:The five Ps: the advantages of considering emotions

この犬は、ただ「身をかがめている」だけでしょうか?それとも、何かに怯えているのでしょうか?

…そうです。

静止画で「動物の感情」を推測するのは、ほとんど不可能です。

その動物が何を感じているのか「感情」を理解するには、動きやその状況(文脈)を観察する必要があります。

ここで私が本当にお伝えしたいのは、次の問いです。

あなたは動物を観察するとき、主に「行動」だけを見ていますか?

それとも「感情」についても考えますか?

もしまだ「感情」に注目する視点を持っていないなら、ぜひ取り入れてみてほしいです。

動物を理解するために、感情というラベルを使ってみてください。

因みに、感情というラベルは、動物の行動を理解するうえで役立つ3種類のラベルのうちの1つです。

▼動物の行動にラベルを貼る長所と短所

※役立つ3種類のラベルを解説しています。

アニマル・トレーニング業界では、この「感情」というテーマに対して意見が大きく分かれています。

中には、「感情を考慮/理解する必要はない。ただ観察可能な行動にだけ注目すべき」と主張する専門家やトレーナーもいます。

多くの場合、彼らは動物に感情があること自体は否定していません。

ただ、感情に焦点を当てるのではなく、「観察可能な行動」に焦点を当てることを重視しているのです。

たとえば、動物がオスワリすることを「望ましくない行動」とします。

多くのトレーナーは、その行動を変えるために環境を調整し、「望ましい行動」を引き出そうとします。

そして、そのアプローチ方法は、実際に一定の効果があります。

私も、その有効性を否定するわけではありません。

状況によっては、効果的なアプローチだと思います。

しかし場合によっては、上手くいかないこともあります。これについては、後ほどお話しします。

私は、物事をできるだけ多角的に捉える考えを大切にしています。

「その方法でもうまくいく。でも、もっと良い方法があるのでは?」と、つい考えてしまうのです。

もし私たちが、「行動」だけでなく「感情」にも注目することができたなら、動物たちの福祉をさらに高め、苦しみを減らすことができるのではないでしょうか。

私は、そう信じています。

動物たちと関わるときに、「感情」を考慮することには、いくつか明確な利点があります。

動物の「感情」に注目するメリットは、偶然にもすべて「P」で始まります。

というわけで、さっそく「5つのP」をご紹介しましょう。

- Prediction(予測)

- Prevention(予防)

- Problem Solving(問題解決)

- Precision(精度)

- Prioritizing(優先順位)

それぞれの「P」については、このあと詳しく解説していきます。

……が、その前に少しだけ、「秘密のスパイス」についてお話しさせてください。

擬人化(人間の特性や感情、意図を動物に当てはめること)は、非常にネガティブな意味合いを持ちます。

多くの動物専門家にとって「絶対に避けるべきもの」とされています。

でも私にとって、擬人化は道具(ツール)です。

いや、スパイスのようなものです。

たとえば、カイエンペッパーやタバスコのように、入れすぎればすべてを台無しにしてしまうけれど…

ほんのひとつまみなら、全体の印象を大きく変えてくれることもあるのです。

因みに、私は辛い料理が苦手なので、ほんの少しだけ使います。

それと同じように、「擬人化」も、ひとつまみでいいのです。

でも、「カイエンペッパー」と「動物の感情」と「擬人化」は、どう話が繋がるのでしょうか?

では、具体的に比べてみましょう。

- ひとつまみの擬人化:

例)この動物が今いる状況は、もしかして怖いと感じさせるものかもしれない。 - 過剰な擬人化:

例)私はヘビが怖い。だから、この動物も、ヘビが怖いはず。

多くの人は、「擬人化は危険」と教えられてきました。

でも実際、それ以上に厄介なのは、その逆の「人間性否認(anthropodenial)」です。

これは動物行動学者のフランス・ドゥ・ヴァールが提唱した用語で、動物に見られる人間的な特性や、人間にある動物的な特性を否定してしまうことです。

人間性否認(anthropodenial)に陥ると、たとえば「私はホモ・サピエンスという高等な存在で、他の動物とは完全に別の存在」と思い込んでしまいます。

大切なのは、バランスです。

ヒトも、たくさん存在する動物種のうちの1種であることを忘れてはいけません。

ただし、自分の感情をそのまま動物に投影するのではなく、慎重に観察したうえで、

「その行動の背景には、どんな感情がある?」

「この状況は、どんな情動反応を引き起こしそうか?」

「それは望ましい感情か?」

このように考えることが重要なのです。

私は、飼育下の動物たちの福祉向上を目指す応用動物行動学者として、とくに「恐怖行動」「採食行動」「社会的行動」に注目しています。

これらは、すべて異なる「基本的な感情(core emotional states)」と関連します。

今回は、その中でも「恐怖行動」に焦点を当てます。

神経科学者ヤーク・パンセップが提唱した理論では、恐怖は「FEAR(※すべて大文字)」という、基本的な感情のひとつに分類されます。

それでは、本題に戻りましょう。

最初はのPである、「Prediction(予測)」から説明します。

動物の感情に注目することで、問題が起こりやすい場面を事前に予測することができます。

たとえば、「恐怖」を感じたとき、動物種によって異なる反応をする傾向があります。

・ウサギ(ホーランドロップ)なら、隠れる。

・ シマウマなら、走って逃げる。

・ サルなら、木に登る。

さらに、被食動物(捕食される動物)は、捕食動物よりも恐怖を感じやすい傾向があります。彼らは、驚きやすく、広範囲の刺激に反応します。

ただし、この傾向も動物種によって異なります。

こうした知識(動物種ごとの特徴や反応傾向)を理解しておけば、逃避経路を事前に準備することができます。

つまり、動物が恐怖を感じたときに、進化の中で獲得した行動ができる「環境」を作り出すことができます。

ここで、いくつか例を紹介しましょう。

種に応じた「逃げ道」の設計例

■ウサギには隠れ場所を用意する

出入口が2つあること、そしてすべての個体が逃げ込める場所があることを確認しましょう。そうしないと、ほかのウサギが出入口を塞いでしまい、逃げ場を奪ってしまうことがあります。

■シマウマには広い場所を用意する

広い場所があれば、観覧者から適切な距離を取ることができます。驚いたときには、怖い対象から十分に離れた場所まで逃げることができるようにしておくことが大切です。

■サルの展示には登れる場所を用意する

垂直方向の空間をがあることが重要です。サルは、厳格な順位制(ドミナンス・ヒエラルキー)を持ち、上位の個体が高い場所を独占しがちです。そのため、下位の個体でも、危険を感じた時に高い場所に逃げるチャンスがあるように、十分な数の段差を設けておく必要があります。

ちなみに、ドミナンス(優位性)は、サルの社会生活において非常に重要な要素です。

イヌやウマの行動に関しては、「ドミナンス」という概念が誤解されたり誤用されたりしています傾向があります。

しかし、サルを含む多くの動物種は、特に「飼育下」では、明確な順位制があります。

動物が「種固有の行動」を行うことで、恐怖を軽減できる機会があることこそが重要なポイントです。

恐怖を完全になくすことはできません。

それが「生きる」ということです。

しかし、怖かったとしても、自分自身で、その恐怖を軽減するための行動ができるのです。

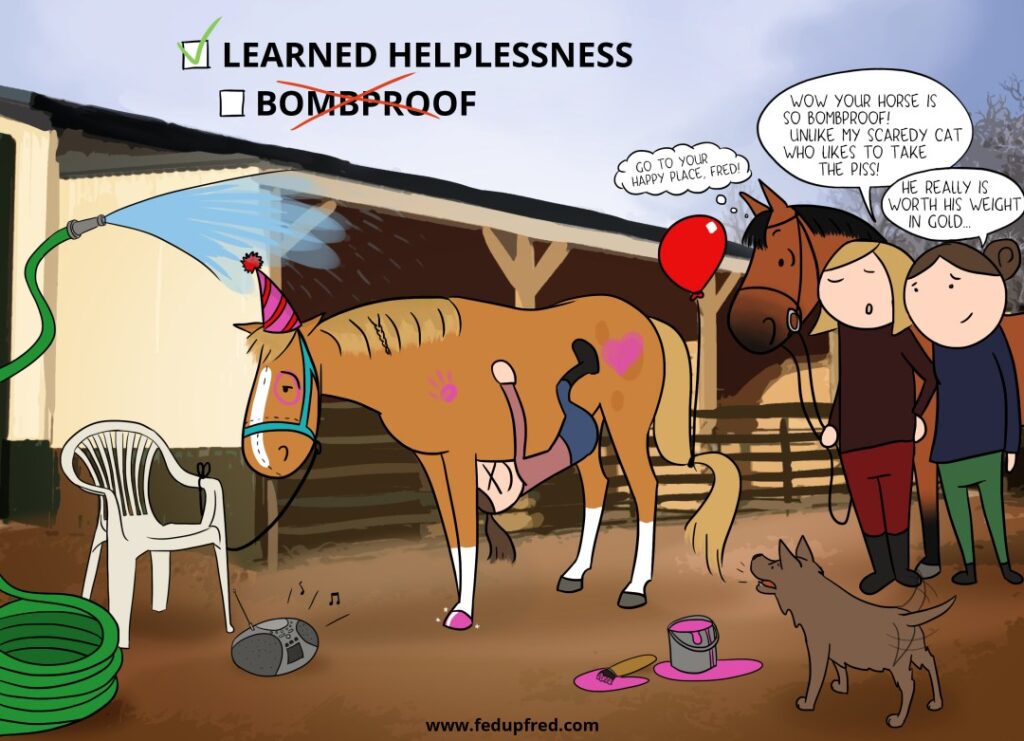

つまり、動物自身が状況をコントロールできる状態であるということです。

因みに、自分で状況をコントロールできる動物ほど、動物福祉のレベルも高いといえます。

「基本的な感情」が、非常に強力である理由のひとつは、それが生存にとって極めて重要な役割を果たしているからです。

たとえば、危険な状況に直面しても、FEAR(恐怖)という感情が出ない動物は、おそらく生き延びることが難しいでしょう。

そのため、動物は、「危険な刺激」に対して、FEAR(恐怖)が反応するしくみを生まれつき備えています。

恐怖をカテゴリー分けすると、本能的な恐怖(innate fears)というものがあります。

哺乳類や鳥類の多くが動物種に関係なく、以下のような刺激に対して、(学習することなく)反射的に恐怖を示します。

- 痛み

- 急な動き

- 大きな音

- 特定の匂い(※捕食者の匂いなど)

- コントロールの喪失(※拘束など)

- 新奇性(※見慣れないものや初めての状況など)

一方で、動物は経験を通じて恐怖を学習することもあります。

たとえば猫は、「キャリーケースに入ると、病院に連れて行かれて、注射をされる」と予測(学習)することがあります。

そして、上記の状況には「大きな音、新奇性、コントロールの喪失、痛み」といった、本能的な恐怖(innate fears)も含まれます。

つまり、キャリーケースは、本能的な恐怖を予測させるものとなります。

これは、これはいわゆる「トリガースタッキング(trigger stacking)」と呼ばれる現象です。

その結果、猫はキャリーケースそのものを怖がるようになります。

では、本能的もしくは学習した「恐怖」に対して、私たちに出来ることはあるのでしょうか?

答えは、「イエス」です。

重要なのは、どのような刺激や状況が恐怖反応を引き起こす可能性があるかを事前に分析することです。

そして、それらが「実際には害がない」ことを、「恐怖に関連する行動」が出る前に、動物に教えます。

たとえば、系統的脱感作や拮抗条件づけなどがあります。

言い換えれば、本能的な恐怖を引き起こす可能性のある刺激を、慎重かつ段階的に提示することで、将来その刺激が「トリガー」として機能する力を弱めることができ、それに関連づけられる可能性のある「学習による恐怖」が起きることも防ぐことができます。

過度に恐怖を感じない動物の方が、動物福祉のレベルが高いといえます。

恐怖を感じている動物は、さまざまな行動を示します。

たとえば、恐怖を感じている犬は、震えたり、毛が抜けたり、まばたきを繰り返したり、前足を上げたりなどするかもしれません。

そして、FEAR(恐怖)が強まると、その動物の行動はさらに変化します。

もし、動物が逃げ場のない状態に追い詰められたら、FEAR(恐怖)はRAGE(怒り)という別の「基本的な感情(core emotion)」に切り替わるかもしれません。

そうなると、状況は非常に危険です。

動物は自分を守るために、「武器」(※牙や爪など)を使って必死に抵抗するかもしれません。

そこで重要なのが、「反応」に注目するのではなく、その背後にある「感情」に注目することで、問題の本質に迫ることができる点です。

動物の感情が変われば、行動も変わるのです。

非常に大切なことなので、もう一度いいます。

感情が変われば、行動も変わる。

行動が変わるのは、動物が何かを学んだからではなく、感情が変わったからという場合もあるのです。

…分かりますか?

つまり、人間は「動物が何かを学んだ」と思い込んでるだけかもしれないのです。

しかし実際には、その動物は「恐怖」を感じただけかもしれません。

これは、トレーニングで「罰」を使う際の大きな問題点のひとつです。

たとえば、犬がリードを引っ張ったとしましょう。

飼い主は、テレビで見たドッグトレーナーの真似をして、犬にショックを与えたり、「チッ!」と鋭い声をかけて止めさせたとします。

犬がリードを引っ張るのをやめると、飼い主は「(引っ張ることで不快な出来事が起きると)学んだ」と思うかもしれません。

しかし、それが本当に「学習」であるかは、次の散歩で明らかになるでしょう。

もしかすると、その犬はただ「怖くなった」だけかもしれません。

つまり、「リードを引っ張る」行動を引き起こす「SEEKING(探索)」という、もうひとつの「基本的な感情」が、その時なくなってしまった可能性もあるのです。

これは、まさにダブルパンチです。

SEEKING(探索)は素晴らしいですが、FEARは最悪です。

恐怖の問題点は、覚醒度(arousal)が上がるにつれて、学習そのものが機能しなくなることです。

恐怖が強まると、動物はこれまでに学習した合図に反応しなくなったり、パニックに陥ったり、場合によってはRAGE(怒り)に切り替わってしまうことすらあります。

だからこそ、行動問題の背景に「FEAR(恐怖)」があるか否かを見極めることが、非常に重要なのです。

問題を解決するためには、「感情」を考慮することで、より効果的に行えます。

トレーニングマニアじゃない方は、どうぞこのセクションを飛ばしてください。

……まだ読んでますね?

警告はしましたよ。

さて。

もしあなたが、動物のトレーニングに取り組んでいるなら、動機づけ(モチベーション)についての理解を深めることで、より正確な行動形成が可能になります。

たとえば、「基本的な感情(core emotion)」のひとつである SEEKING(探索欲求) に関係するドーパミンの働きは、動物の覚醒度や集中力を高めることが知られています。

もしあなたが熟練したトレーナーであれば、トレーニングによって引き起こされる生理的反応や、それが行動・動機づけ・フラストレーションのリスク、さらには途中での挫折にどう影響するかを、ある程度理解しておくと役に立つでしょう。

ところで、こんな疑問を持ったことはありませんか?

「なぜVR2(可変比率2:平均2回に1回、強化子を提供する)が、動物の集中を維持するために最適なスケジュールなのか?」

その理由は、最大限の予測不能性(unpredictability)を提供する比率だからです。

つまり、報酬が出る確率が50%、もらえない確率も50%。結果が、まったく予想できません。

このような「(食べ物に関する)強化刺激の予測不可能性」は、SEEKING(探索)反応に関わるドーパミン系を完全に乗っ取ってしまいます。

この仕組みについては、ロバート・サポルスキー教授がTEDトークで素晴らしい解説をしています。

※26分30秒あたりから5分間、ぜひご覧ください。

では、本題に戻りましょう。

では私は、トレーニングでVR2を推奨するか?

答えは、絶対に「ノー」です。

可変比率スケジュールは、十分に理解せずに使うと問題が起こります。

- 動物が「強化されなかった正しい反応」と「強化されなかった間違った反応」を区別できなければいけない。

- 適切なランダム性を確保するに、「乱数ジェネレーター」などの補助ツールが必要。適当では、上手くいきません…!

私がよく勧めるのは、連続強化を使用しつつ、強化子の種類に多様性を持たせて、動物に「予測させすぎない」工夫をする方法です。

こうした細かい強化スケジュールの設計については、「Advanced Animal Training(上級動物トレーニング)」で、かなり詳細に解説しています。

飼育下の動物管理において、基本原則のひとつは、動物に種特有の行動ができるような機会を提供することです。

野生下の動物たちは、非常に多様な行動を示します。

細かく分類していけば、その数は数千種類あるとも言われます。

では、その中から、どのように優先順位を決めればよいでしょうか?

私の考えでは、「基本的な感情(core emotion)」に関係する行動こそが優先されるべきだと考えます。

その理由は、「基本的な感情」は、生存と繁殖、そして適応するために不可欠な行動と深く結びついているからです。

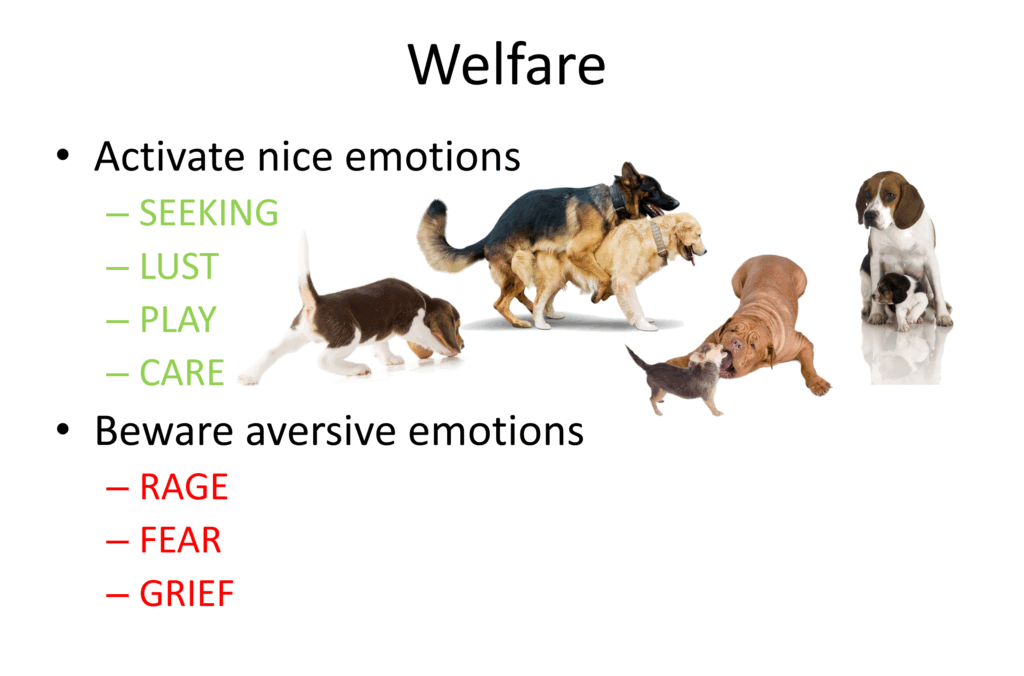

では、「基本的な感情」とは何なのでしょうか?

感情神経科学の第一人者であるヤーク・パンセップ(Jaak Panksepp)は、7つの「基本的な感情」として分類しています。(すべて大文字で表記)

このうちの4つは、動物の福祉に貢献します。

一方で、残る3つは、長期的には心身の健康に悪影響を与えるリスクがあるとされています。

感情に注目することは、リスクも伴います。

それは、「観察」した内容を私たちがどう「解釈」するかによって、誤解を招く可能性があることです。

私たちは、「動物が実際に何をしているか」を見失ってはいけません。

特定の動物種における特定の行動と、その背景にある感情を結びつけるためには、鋭い観察力と経験が必要です。

そのために有効なのは、具体的かつ詳細な行動記録です。

・体の構え(しゃがみ方、重心のかけ方)

・耳の位置、目の開き方、瞳孔の大きさ

・その行動がいつ・どこで・どんな状況で見られたか?

・周囲の環境が変わることで、その行動が強まるか、弱まるか?

こうした要素を記録したうえで、推測できる「基本的な感情」も併せて記録しておくとよいでしょう。

アニマルトレーニングにおいて、なぜ「観察可能な行動」のみ注目するだけでは、不十分であるのか。

その理由を以下の3点にまとめました。

- 問題となる行動ばかりに注目してしまう:

人間が問題視する行動(例:吠える)に対処することを優先してしまい、動物の状況(例:静かだけどストレスを感じている)を見過ごしてしまうかもしれない。 - SEEKING(探索)やPLAY(遊び)などの「基本的な感情」の見落とし:

「基本的な感情」のうち、SEEKING(探索)やPLAY(遊び)などは、脳の発達・性格形成・ストレス耐性・社会性の発達などに深く関わっている。しかし、行動のみ注目することで、これらの重要性に気づかずに、抑制してしまうかもしれない。 - 微細な行動サインを見落とす可能性:

不快感の初期兆候となるような微細なサイン(ボディーランゲージ等)を見落としてしまう可能性がある。これらのサインは、意識的に見ようとしない限り、見落とされがち。

私たちトレーナーは、さまざまな科学分野から情報を得るべきだと、私は強く思います。

そして、その中にはもちろん「感情」という分野も含まれます。

動物の「基本的な感情」という考えを取り入れることで、アニマル・トレーナーは、以下のような可能性が広がるでしょう。

- 行動の予測が、より正確なる。

- 望ましくない行動を未然に防ぐことができる。

- 問題解決をより効率的に行える。

- トレーニングの精度が向上する。

- 介入の優先順位を、より的確に判断できる。

Karolina博士は記事を随時更新しています。

翻訳した内容が原文より古い場合はお知らせください。

URL:https://illis.se/en/five-ps/