- 犬猫の手作り食で「栄養要件」が重要な理由

- NRC準拠の手作り食でサプリメントが必要になる理由

- サプリメントの使用は危険ではないか知りたい

動物の健康は「見える要素」だけでは完全に判断することはできません。

たとえ血液検査の結果が正常であってとしても、「目に見えない栄養の欠乏や過剰」が少しずつ進行していることがあります。

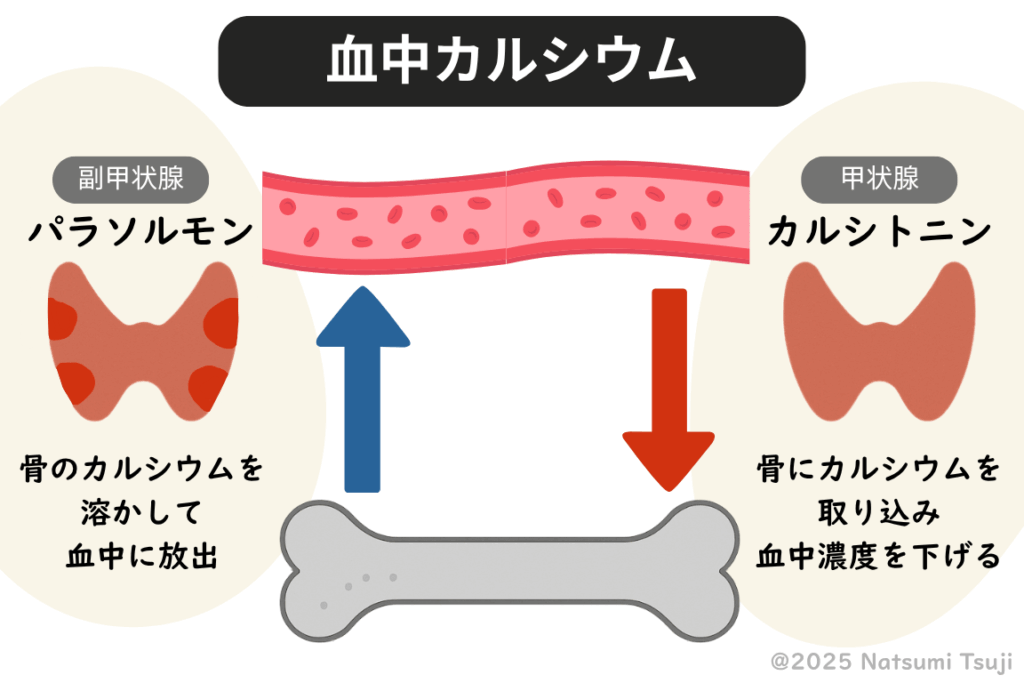

たとえば、必須ミネラルの1つである「カルシウム」は骨や歯の形成だけでなく、神経伝達・筋肉の収縮・心機能など、生命を維持するために欠かせません。

その重要性ゆえに、血液中のカルシウム濃度は常に一定に保つように厳密にコントロールしています。

ホルモンの調整機能によって、食事からのカルシウムが大幅に不足していたとしても、血液検査ではカルシウム値が正常になります。

ただし、カルシウムが不足する期間が長くなると、「骨密度の低下」や「骨の変形」などを引き起こすリスクが高まります。

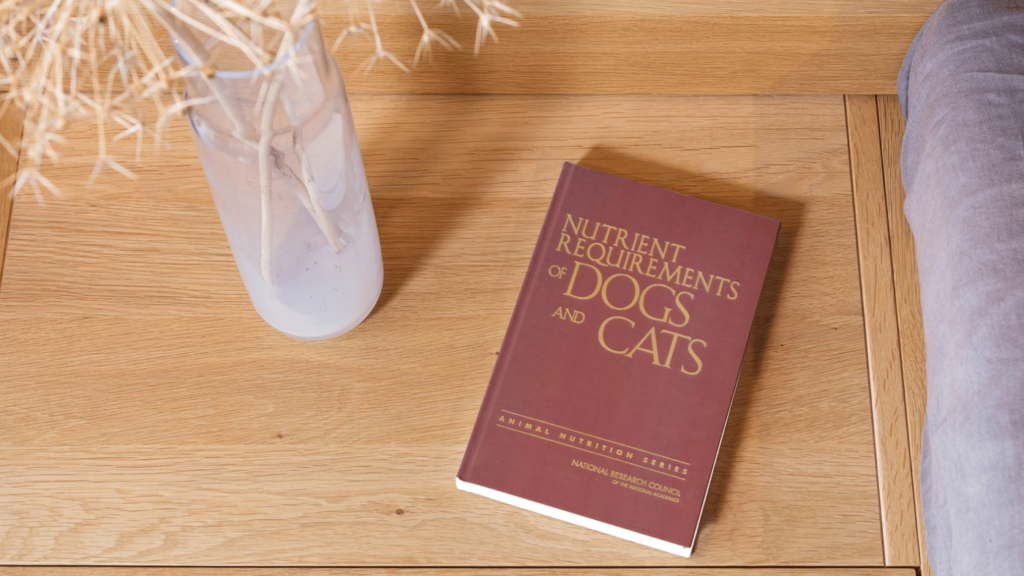

こうした「見えない栄養トラブル」を防ぐための基準が、NRC(National Research Council:全米学術研究会議)による「栄養要件」です。

NRCの栄養要件は、犬や猫が健康を維持するために必要な栄養素の種類と量を、長年の膨大な研究データに基づいて数値化しています。

3つの重要な指標

| 最小必要量(MR) | 欠乏症による健康問題を防ぐための上限値。 |

| 推奨量(RA) | ほとんどの個体が健康を維持できる摂取量。 |

| 耐容上限量(SUL) | 過剰症による健康問題を防ぐための上限値。 |

この3つの指標を理解し、それに基づいて「手作り食のレシピ」を設計することが、感覚や経験だけに頼らない、科学的根拠に基づいた栄養管理を行うということです。

「栄養要件」に基づいたレシピ設計は、愛犬や愛猫の健康を長期的に守るうえで非常に重要です。

NRCが定める「栄養要件」に沿ってレシピを設計すると、平均的に3~13種類ほどのサプリメントが必要になります。

そのため、初めてレシピを見る人は、そのサプリメントの多さに驚きがちです。

食材だけで「栄養要件」を満たせない理由は、いつくかあります。

この理由の1つとして、エネルギー係数の違いによる「必要なカロリーの差」があります。

食べる量が少ない(エネルギー係数が低い)ほど、当然ながら摂取できる「栄養素の量」も少なくなります。

たとえば、以下のように、同じ体重10kgの成犬でも、身体活動レベル(エネルギー係数)によって必要なカロリーは大きく異なります。

一方で、必須ビタミン・ミネラルの「推奨量」は、体重を基準として設定されています。

必要なカロリーが異なる2匹の成犬

| 1日の必要なカロリー | 亜鉛の推奨量(NRC) | |

| あまり活動しない犬 | 約506Kcal/日 | 約11mg |

| 活発な犬 | 約730Kcal/日 | 約11mg |

「あまり活動しない犬」は「活発な犬」よりも、食べれる量が限られます。

しかし、ビタミンやミネラルの「推奨量」は同じです。

つまり、身体活動レベル(エネルギー係数)が低いほど、食事だけでは必須ビタミン・ミネラルが不足しやすい傾向にあります。

アレルギーや不耐症などで、「食べれる食材に制限があるケース」なども同様です。

また、「ビタミンE」などの一部の必須栄養素は、食材だけで推奨量を満たすことは、ほとんどできません。

そもそも、「サプリメント」という用語には、明確な定義はありません。

厚生労働省などの資料には、「特定成分を濃縮した錠剤やカプセルなどの製品」と説明されていますが、日本の法律上では「加工食品」として扱われます。

たとえば、オレンジを例に考えてみましょう。

オレンジの加工

このように、抽出・濃縮の度合いが高まるほど、「食品」と「サプリメント」の境界は曖昧になります。

実際に、「オレンジパウダー」という商品は、加工食品としてもサプリメントとしても販売されています。

サプリメントは、明確な定義がないことから、「主観的な要素」も含まれるのです。

天然型と合成型

サプリメントのもう一つの誤解として「天然由来のものが安心で、人工(合成)は身体に悪い」というものが挙げられます。

では、ビタミンCの例で考えてみましょう。

ビタミンCは、天然型でも合成型でも、全く同じ「アスコルビン酸」という分子構造を持ちます。

そして、複数の研究で、天然型と合成型のビタミンCの吸収率や血中濃度への影響に有意な差はないと報告されています(Carr and Vissers, 2013)。

ちなみに、合成型のサプリメントでは、リポソーム加工(※リン脂質で成分を包み、細胞膜と同じ構造に近づける技術)などによって、栄養の吸収性を上げることもできます。

このような視点で見てみると、「サプリメントは身体に悪そう」というイメージは、科学的根拠がなく、主観的なイメージが強いことがわかります。

もちろん、サプリメントにも注意点はあります。

たとえば、表示されていない成分の混入、他の栄養素や薬品との相互作用、品質管理などに問題がある場合はリスクがあります。

しかし、適正な量・目的・品質を選ぶことで、サプリメントは健康管理や栄養補助において非常に有用なツールとなります。

Carr, A.C. and Vissers, M.C., 2013. Synthetic or food-derived vitamin C—are they equally bioavailable? Nutrients, 5(11), pp.4284–4304. doi:10.3390/nu5114284.